蘭亭書聖

神韻藝術團博客

能在歷史長河中留下自己的印記是許多人心中所盼,而文人墨客或許是最得天獨厚的文化傳承者。他們的思想與夢想,以墨跡化作文字,傳之百世。只需一行詩句,便能讓後人如親臨其境並與之對話。

在古代中國,這樣的感受更為深切。因為寫字便是一種藝術。從寒門學子到一代帝王,都沉醉於一筆一畫交織的情韻,表達對事務參悟的心境與哲理,這便是書法。

然而,世稱「書聖」的王羲之,流傳至今的真跡卻寥若晨星。王羲之(公元301–361年)是東晉時代的人物,他的字跡曾令當時社會為之傾倒,爭相摹仿。如今所見,多為後人傳摹,但依舊足以窺見其風采氣韻。

他最著名的作品,便是《蘭亭集序》——三百二十四字,為友人雅集所作的序文,也是書法史上的千古絕唱。

這篇序文,正是神韻藝術團2016年舞劇《蘭亭舒序》之靈感來源。

書聖

王羲之出身於書香世家,自幼隨著女書法家衛鑠習字。年僅十二,便已「妙盡師法」。王羲之勤於臨池,常常廢寢忘食;筆硯紙墨散落於室內外,隨處皆可研習。相傳他洗筆於池,久而久之,池水竟成墨色。

王羲之性情真率,不慕聲名,卻終為世人所推崇。一次,他見道士牧鵝,愛之,欲購。道士不肯,卻願以《道德經》手抄本相換。王羲之遂以親筆換鵝,傳為佳話。

王羲之在書法造詣上的獨特,在於兼善多體:楷書之嚴整,行書之流美,草書之飛揚,皆為所長。一般人窮畢生之力方能精於一體,而王羲之卻融會貫通,為書法藝術的成熟奠下基石。

其五子皆繼承書風,其中幼子王獻之聲名尤盛,一度超過父親。但後世終仍推王羲之為書聖。

蘭亭集序

永和九年三月三日(公元353年),王羲之於會稽山陰之蘭亭,與四十一位親友雅集,行修禊之禮。時天朗氣清,惠風和暢,修竹環繞,山水相依,曲水流觴,觴停之處,便須賦詩。當日共成詩三十七首。

觴酌詩成之際,王羲之揮毫寫下序文,後世尊為《蘭亭集序》。其文雖為記事,卻意境深遠,筆法遒美。唐太宗尤為珍之,命人摹勒石刻,甚至相傳將真跡殉葬昭陵。

序文中有一段千古傳誦之語:

後之視今,亦猶今之視昔。悲夫!

王羲之感慨人生無常,盛會難再。正如他所言:「死生亦大矣,豈不痛哉!」於是將此一時的情懷,寄諸筆端。三百餘字中,「之」字凡二十,而無一雷同,各具姿態。書法之妙,寓於其中。

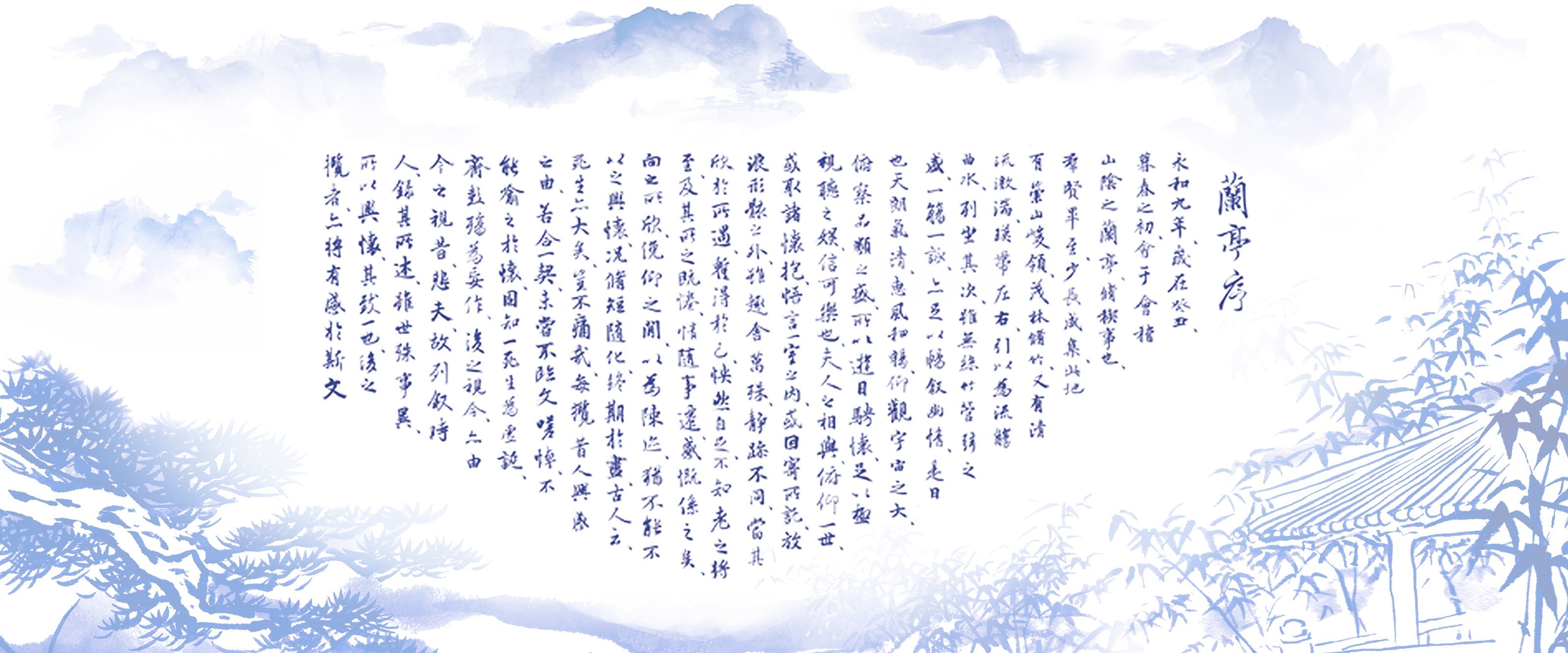

《蘭亭集序》全文如下:

永和九年,歲在癸丑,暮春之初,會於會稽山陰之蘭亭,修禊事也。羣賢畢至,少長咸集。此地有崇山峻嶺,茂林修竹,又有清流激湍,映帶左右。引以為流觴曲水,列坐其次。雖無絲竹管弦之盛,一觴一詠,亦足以暢敘幽情。

是日也,天朗氣清,惠風和暢。仰觀宇宙之大,俯察品類之盛,所以遊目騁懷,足以極視聽之娛,信可樂也。

夫人之相與,俯仰一世,或取諸懷抱,悟言一室之內;或因寄所託,放浪形骸之外。雖趣舍萬殊,靜躁不同,當其欣於所遇,暫得於己,快然自足,不知老之將至。及其所之既倦,情隨事遷,感慨係之矣。向之所欣,俛仰之間,已為陳跡,猶不能不以之興懷。況修短隨化,終期於盡。古人云:「死生亦大矣。」豈不痛哉!

每覽昔人興感之由,若合一契。未嘗不臨文嗟悼,不能喻之於懷。固知一死生為虛誕,齊彭殤為妄作。後之視今,亦猶今之視昔。悲夫!故列敘時人,錄其所述。雖世殊事異,所以興懷,其致一也。後之攬者,亦將有感於斯文。

在這篇序文中,王羲之並非為歷史而書,也非僅為自遣,而是將人生體悟託付紙墨,與後人對話。千百年後,我們仍能透過墨痕,感其胸臆,與其心靈相契。

「後之視今,亦猶今之視昔。」讀其文章,將會明白,你我其實並無二致,本無不同。

在此閱讀神韻藝術團博客原文。